“那时候,那座大馆,也就是速滑馆还没有,只有一片没有顶棚的场地,用一年多的时间改造成了室内场馆,可以说是个奇迹……”站在省体育局办公楼20楼的窗前,俯瞰大院里正在为明年亚冬会再次改造的几座场馆,68岁的省体育局退休干部李红根感叹道。

李红根说的“那时候”指的是1994年初哈尔滨刚刚获得1996年亚冬会举办权、各项筹备工作刚刚启动的阶段。回想从那时算起到那届亚冬会结束的26个月,李红根说:“我们凭着‘专业的人办专业的事’成功完成了任务,现在看来我们不仅仅是成功举办了一届亚冬会,更在后来成为中国冰雪运动的‘播种机、宣传队’。”

李红根介绍为1996年亚冬会修建的省速滑馆,该场馆目前正在为2025年亚冬会的举办再次改造升级

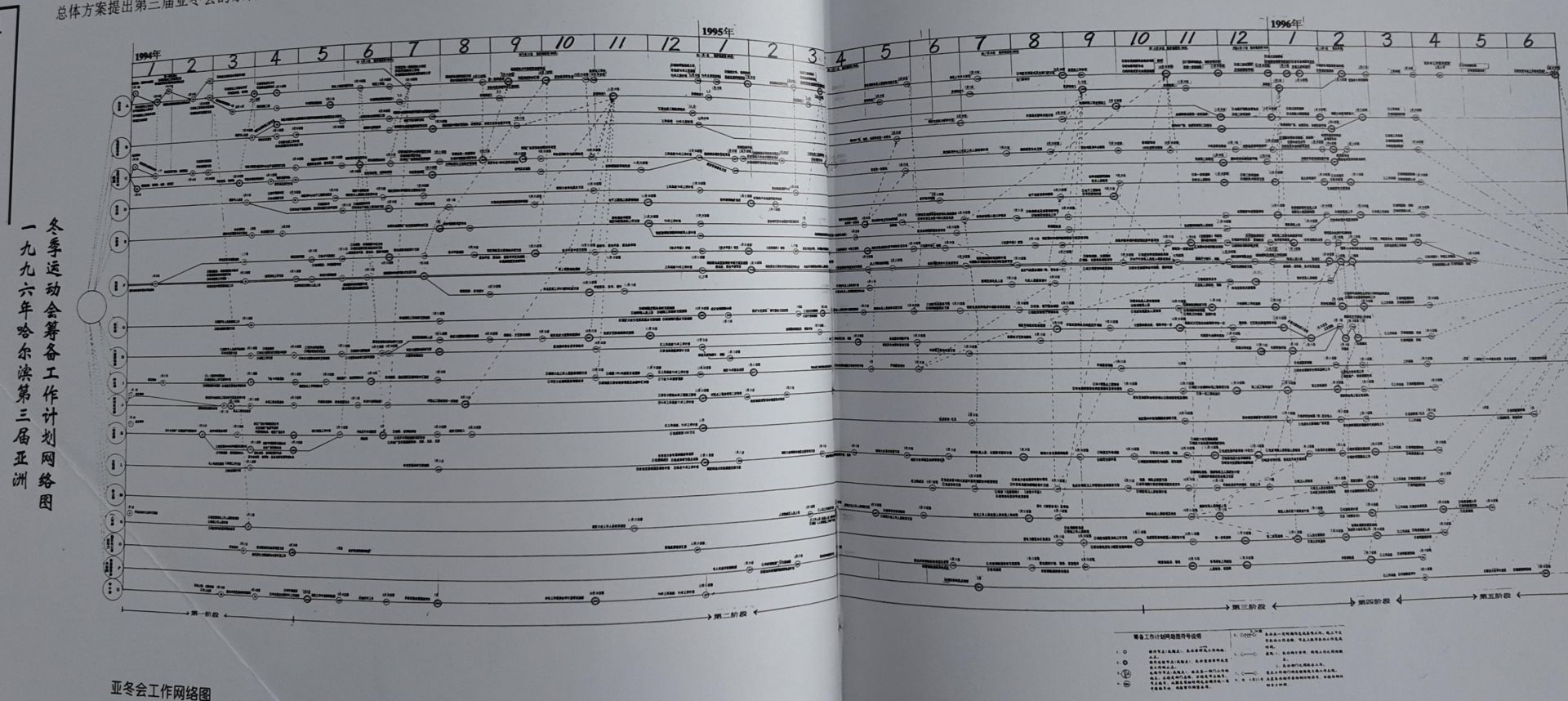

千余项任务八百多节点汇成一张图

时间回到1994年初,当时的黑龙江省体委等相关部门,没有时间过多沉醉于几天前申办1996年亚冬会成功的喜悦当中。对于当时的黑龙江来说,20多个月的时间筹办一届亚冬会无疑时间紧任务重,“首先当时国内还没有任何举办国际冬季综合性体育赛会的经验,1990年北京举办过亚运会,但夏季赛会和冬季赛会区别非常大,可参考的经验并不多,而且即便我们成功举办过全国冬季运动会,亚冬会的要求也是完全不一样的”,李红根说,“此外当时我们的基础设施距离亚冬会的要求也相差甚远,不光是场馆等赛事设施,还包括交通、通讯等。我记得,亚奥理事会前期来哈尔滨考察时,还把当时的哈尔滨机场称为‘微型机场’,连‘小型’都算不上。”

筹备工作刻不容缓。那一年的1月4日,亚冬会组委会迅速成立,李红根被任命为组委会办公室综合处处长。1981年进入体育系统的李红根,此前在省体委政策法规处工作,在申办阶段是申办报告的主要执笔者,进入筹办阶段他首先要承担的是整个亚冬会的总体策划工作。“整个筹备过程,我们需要完成一千多项任务,其中有八百多个重要节点”,李红根介绍道,“这一千多项任务,我们是根据与亚奥理事会签订的承办合同整理出来的。合同中亚奥理事会提出了非常具体而细致的要求,不光是场馆、交通、通讯这些大的方面,具体的还包括赛事期间要为亚奥理事会准备多少房间、每个房间需要配备哪些设备等等。”

列出任务清单,组委会先期成立的六个部门对任务进行了划分,每个部门“认领”了各自要承担的任务内容,并通过“倒推”的方法列出了时间表。接下来主要是李红根的任务了,他需要把各部门反馈上来的时间表进行综合,整理成整个筹备工作的计划网络图,“当时没有现在的技术条件,可以通过电脑完成这项工作。我记得当时我在房间里,一箱矿泉水、一箱方便面、一台打印机,墙上挂上一张零号纸,在纸上用圆规圈出所有节点,把每项具体任务打印成小字条往上贴,并且随时查缺补漏,如果一项任务涉及多个部门还要用虚线连上。每天几乎不怎么睡觉,用了一周的时间才完成了完整的亚冬会筹备计划网络图。”

第三届亚冬会筹备工作计划网络图微缩版(翻拍自《第三届亚洲冬季运动会工作报告》)

专业人抓细节办好一届大赛

就这样,整个亚冬会的一千多项任务被分配给了相应的部门,复杂的筹办整体任务划分成了一个一个点,各部门人员的专业能力与具体任务得以匹配;而通过计划网络图,这些任务又形成了一个整体,筹备工作的进程也变得一目了然。接下来,就是具体执行阶段了。

具体执行工作中,与竞赛相关的工作由时任省体委主任、第三届亚冬会组委会秘书长刘海云牵头,并与亚奥理事会、国家体委(国家体育总局前身)、国际单项体育组织等密切配合,有条不紊地推进;随后,省政府也派出相关负责人进入组委会,主要负责与其他部门协调场馆、机场、公路、通讯等方面的建设工作,形成“双秘书长”的组织构架,使得所有筹备相关工作的协调配合得以顺畅进行。值得一提的是,当时还搭建了亚冬会的内部办公网络,这在当时那个互联网尚不普及的年代,堪称一大办赛亮点。

“接下来,组委会的主要工作就是实时掌握每一项具体工作的具体进度,按时完成的,就在计划网络图上用红笔画‘√’表示按时完成,没能按时完成的也对原因和预计完成时间进行标注,此外还要随时查缺补漏,将之前没有想到的任务及时补充进计划网络图。”李红根介绍,当时他每个月都要将工作进度整理成文字报告,实时监控筹备进度。不仅如此,当时大量的工作文件都是由他执笔完成的。

万事俱备,1996年2月4日,第三届亚冬会终于在哈尔滨顺利开幕。然而对组委会来说,真正的考验也来了,之前所做的一切,都要通过赛会进行检验。“那个阶段,我主要负责总调度室的工作,实时了解各相关点位的各种情况,对突发状况及时协调解决”,李红根介绍道,“印象比较深的是亚奥理事会当时提出要一间房间,并且需要配备电脑、打印机等设备,我通过与筹办计划和承办合同对照,发现这是在原本要求之外的新要求。我们第一时间联系到酒店和通讯部门,迅速启用额外预留的房间和设备,及时满足了亚奥理事会的需要。”李红根回忆说,整个第三届亚冬会期间,像这样的突发状况出现了十多次,最终全部迅速且顺利地得到解决。

正在整理黑龙江体育历史资料的李红根

中国冰雪运动的“播种机、宣传队”

“在我看来,那届亚冬会是中国冰雪运动的‘播种机、宣传队’”,李红根如是说。

虽然已经退休多年,但李红根现在仍会经常回到省体育局,做黑龙江省体育历史的整理工作。回看往昔,他越发觉得第三届亚冬会的成功举办是中国冰雪运动的里程碑性的事件。“在1996年之前,我们全省只有亚布力和乌吉密两家大型滑雪场,都是主要作为专业运动队的训练场地,几乎没有旅游滑雪的概念。其实在那之前也有国外旅行团到过亚布力,对于亚布力的散状雪他们非常喜欢,不仅滑得过瘾,而且转弯时身体两边带起的雪就像白色的翅膀一样,拍出照片特别好看”,李红根说,“第三届亚冬会之后,旅游滑雪迅速出现爆发式增长,到2000年全省已经有四家大型滑雪场;2005年,全省大小滑雪场已经发展到50多家,一个冬天接待滑雪者达到数十万人次。不仅是黑龙江,其他如北京、河北、内蒙古等地也爆发式地出现了大大小小的滑雪场,我们在1996年之前培养了第一批滑雪项目的社会体育指导员200余人,之后几年这批人迅速走向全国,仍然留在黑龙江工作的只剩几十人……”

不仅如此,对于第三届亚冬会留给黑龙江的其他财富,李红根也感慨颇深:“在那之前,多数亚奥理事会官员甚至没有听说过黑龙江、哈尔滨;在那之后,哈尔滨这座冰雪之城被全亚洲、全世界更多的人所了解、熟悉”。此外,哈尔滨太平国际机场以亚冬会为契机开始升级改造,已经从当年亚奥理事会官员口中的“微型机场”,成长为东北亚地区核心航空枢纽;当年为亚冬会修建的从阿城到亚布力的全省第一条高等级公路,也成为黑龙江公路建设的重要契机。此外他还告诉记者,第三届亚冬会的计划网络图,在十多年后又成为制定2009年哈尔滨大冬会的重要参考,其他相关资料也得以存留,成为供龙江冰雪运动随时取用的宝贵资源。

如今,省体育局大院内,几座场馆为明年亚冬会进行的升级改造工作已经接近完成。李红根希望,一百多天之后,亚冬会将再次向全亚洲、全世界展现黑龙江、哈尔滨的全新面貌,并且为黑龙江经济发展、为中国冰雪体育再留下一大笔宝贵财富。