“尔滨”国际范儿有“家底儿”!记者带你盘点哈埠领事馆老建筑 | 上篇

或身居闹市,或独处一隅;或记录辉煌,或铭刻磨难……历经了百年沧桑,那些曾风光无限的领事馆老建筑,如今鲜少再被众人投去关注的目光。

但是,没有人能否认,这些建筑依旧是这个城市里最重要的存在——它们见证过时代的繁华与哀愁,也承载着城市的历史印记……几乎每一栋建筑,都能演绎出一场场风云变幻的大戏,足以让世人驻足,细细品味。

1.原法国驻哈尔滨总领事馆旧址:原为豪宅,是现存唯一法领馆旧址

地址:颐园街3号

建成时间:该建筑建于1914年,砖木结构

建筑风格:古典主义建筑风格

建筑类型:一类保护建筑

这里原为犹太商人列昂基·沙耶维奇·斯基德尔斯基私宅。1915年为法国驻哈尔滨领事馆,1918年为日军野战交通部驻哈机关,上世纪30年代为日本特务机关。

这栋别墅样式的花园建筑地上两层、地下一层,是当时哈尔滨首屈一指的豪宅。建筑周围是花园,配有凉亭、木椅、花池和喷泉。建筑内部能看到墙壁、楼梯、门窗垭口都装饰着大量精美的木制雕刻,堪称奢华。

颐园街3号作为法国领事馆的时间并不长,但却是现在唯一存留的法领馆旧址。

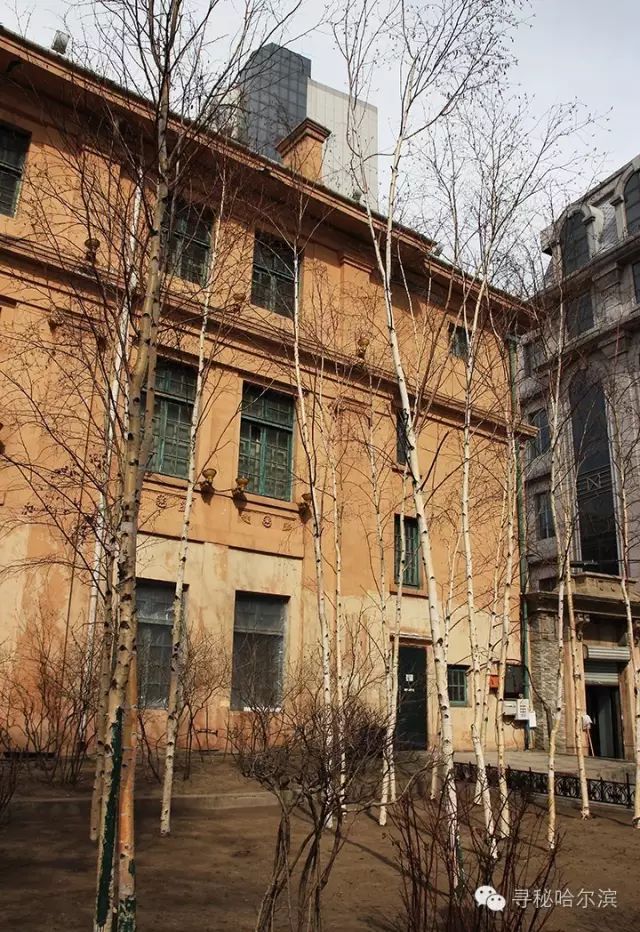

2.原德国驻哈尔滨总领事馆旧址:风格秉承德式严谨低调

地址:阿什河街22号

建成时间:建于1910年代,砖木结构

建筑风格:文艺复兴建筑风格

建筑类型:三类保护建筑

1909年8月德国就在哈尔滨设立了领事馆,馆址先设在道里区通江街,第一次世界大战期间领事馆关闭。1920年德国驻哈尔滨领事馆重新开放,迁至此处。1923年,德国驻哈尔滨领事馆曾经一度升格为总领事馆。1945年5月,日伪当局封闭了德国领事馆。

这座建筑秉承了德国建筑的严谨与低调,毫不张扬。虽然门窗及部分建筑构件已更换,但却是德国在哈尔滨留存不多的印记之一。

3.原葡萄牙领事馆旧址:首任领事曾是哈尔滨三大富豪之一

地点:阿什河街39号

建成时间:该建筑建于1912年,为砖木结构

建筑风格:具有古典主义特征的折衷主义建筑风格

建筑类型:三类保护建筑

该建筑原为犹太商人所罗门·斯基德尔斯基的私人住宅。1921年成为葡萄牙驻哈尔滨领事馆,1923年穆棱煤矿公司在此开办。斯基德尔斯基家族的两处房产后来均成为领事馆,在历史上有着举足轻重的地位。

葡萄牙领事馆在哈尔滨近代史上影响不大,但因第一任领事斯基德尔斯基而备受关注。曾经哈尔滨三大富豪之一的斯基德尔斯基,是哈尔滨近代史中不可或缺的重要人物。

4.原意大利驻哈尔滨领事馆旧址:围栏在哈尔滨人眼中“最浪漫”

地址:红军街63号

建成时间:建于1919年

建筑风格:折衷主义建筑风格

1932意大利驻哈尔滨领事馆迁至此处,成为其在哈尔滨的最后一个落脚点。1942年意大利脱离轴心国以后,最后一任领事离开哈尔滨,遂闭馆。

作家阿成在其著作《远东背影:哈尔滨老公馆》里写道:“从视觉角度上判断,诸多外国领事馆大都按照本国建筑风格建造的,像红博广场上的意大利领事馆就体现了意大利城堡式建筑风格,集瞭望性、封闭性、神秘性于一体。”建筑的围栏造型精美别致,成为建筑中的精品,它和霁虹桥的栏杆一样,成为多少代人记忆中哈尔滨最富浪漫色彩的围栏。

5.原英国驻哈尔滨总领事馆旧址:英国绅士般低调神秘

地址:红军街69号

建成时间:建于1930年,砖木结构

建筑风格:英国早期古典主义建筑风格

建筑类型:二类保护建筑

1911年英国在哈尔滨设领事馆,领事馆位于东大直街上,1928年升为总领事馆。此处建筑专为英国总领事馆而建,建成后由即大直街迁至此处。直到1941年底太平洋战争爆发,英国总领事馆被日伪查封。次年领事馆全体人员被遣送。

现在,建筑外观依然保持着最初的模样,但内部已完全改变了原有的建筑结构。据传闻,原来这栋建筑内的房间结构复杂似迷宫,曾有暗道可内外互通,甚至地下室还曾有密道直通哈尔滨火车站。这种种传闻为这栋像英国绅士一样低调严谨的建筑,增添了一丝神秘。

6.原丹麦驻哈尔滨领事馆旧址:成为国际友好城市展览馆焕发“新生”

地址:田地街89号

建成时间:建于1920年,砖混结构

建筑风格:折衷主义建筑风格

建筑类型:二类保护建筑

1919年3月12日,丹麦政府在哈尔滨建立领事馆,1920年此处建筑建成后,丹麦驻哈尔滨领事馆迁入,直至1942年被日伪查封。1945年日军投降后,丹麦驻哈尔滨领事馆又短暂地恢复了馆务活动,至1946年12月闭馆。

2009年1月至今,这里被改造成为哈尔滨国际友好城市展览馆。此次改建中,整栋楼被保留下来的只有老建筑的外墙,内部结构根据新馆需求全部重新打造。丹麦领事馆的改造被誉为“新生”,作为保护领事馆建筑的最成功案例被重点推介。

高虹 哈尔滨日报记者 节永志/文 高虹/摄